Le canzonette? Roba seria, molto seria, e non v’inganni il vezzeggiativo... Sono invece importantissime nella storia del costume e dei sentimenti di una società. Rappresentano i messaggi minimi che accompagnano la nostra vita quotidiana, ci scandiscono le giornate, ce le scaldano, sottolineano i momenti felici o meno felici dell’esistenza. Sono la colonna sonora del film della nostra vita e senza di esse, le canzonette, il nostro tempo sarebbe più povero e più grigio.

In principio la canzone era soprattutto napoletana, anche se gli storici non sono ancora in grado di datare in maniera sicura e documentata la prima melodia consapevole del popolo partenopeo. Qualcuno risale fino al tempo di Federico II, fino alla metà del XIII secolo, con il Canto delle lavandare del Vomero, ma già nei secoli XV e XVI si contano decine, centinaia di canzoni nate e cantate nella Città del Golfo e del Vesuvio: una ricchezza di temi e melodie unica nella storia della musica europea. Sono le “villanelle” canzoni di contenuto e sonorità agresti… Della metà del Seicento sono Michelemmà e la dolente Fenesta ca Lucive - che tanto piacque due secoli più tardi a Vincenzo Bellini -, del Settecento Cicerenella e Lo Guarracino.

Napoli, 1839: un negoziante di ottica, poeta popolare e autore di numerosi testi di canzoni, Raffaele Sacco, e il celebre compositore e musicista Gaetano Donizetti – L’elisir d’amore, 1832, Lucia di Lammermoor, 1835… - confezionano il primo prodotto di largo successo nella storia della canzone italiana. Si intitola Te voglio bene assaje e ha da subito una straordinaria fortuna. Tutti la cantano dai salotti alle piazze. Se ne fanno persino degli adattamenti religiosi e il cardinale di Napoli la trasforma in un inno sacro. Parole musica, riprodotte a stampa in migliaia di copie, vengono vendute per le strade sotto forma di fogli volanti. Questi i versi della prima strofa: Quanno so fatto cennere / tanno me chiagnarraje: / sempe addimannaraje: / Nennillo mio addo è? / La fossa mia tu arape / e llà me trovarraje // Io te voglio bene assaje / e tu non pienze a me!… Insomma, il solito tormentone in cui si mescolano amore e morte, passioni frustrate e desideri di rivalsa…

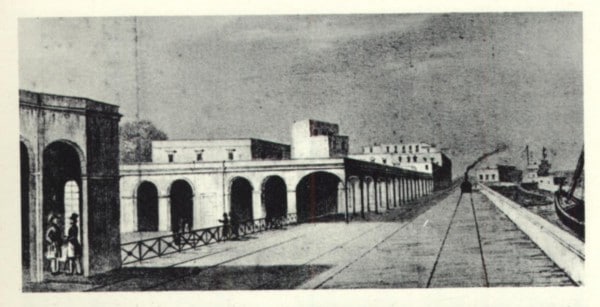

Due le grandi passioni di quell’anno nella capitale partenopea: Te voglio bene assaje e il treno. Infatti, il 3 ottobre si inaugura la prima ferrovia italiana e sette chilometri di strada ferrata congiungono Napoli a Portici. Un capriccio del sovrano, il retrivo e reazionario Ferdinando II di Borbone. Non tutti, però, a corte sono d’accordo con una tale novità. Così si esprime Francesco Domenico D’Aragon, consigliere privato del sovrano: “Si inizia l’era del mal di petto! Quel fumo nero e denso ammalerà i nostri polmoni indifesi. Il fegato, la bile, tutto l’apparato digerente saranno danneggiati dal continuo traballio dei vagoni. La vista ne soffrirà per il rapido susseguirsi delle immagini sulla retina a causa della velocità del treno. Le donne gravide rischieranno la maternità”.

La grande stagione della canzone napoletana è ancora di là da venire, ma s’approssima. L’età dell’oro della sua arte musicale popolare, insieme al teatro, alla poesia, alla prosa narrativa e giornalistica paradossalmente si realizzerà solo dopo la perdita del primato di città capitale: una belle epoque destinata durare almeno sino alla Grande Guerra.